Laporan Perjalanan Rm. Nani (30)

“Samy, saya bisa minta bantuan untuk gunting rambut?” tanya saya. “Bisa, dengan senang hati. Nanti besok ya, jam 2.30 siang di lantai paling atas,” jawab P. Arockiasamy Aboorvasamy, SVD, dari India.

Keesokan harinya, Sabtu (29/3/2025) siang kami berdua bertemu di lantai paling atas, tempat laundry. Hujan gerimis. Angin berembus. Kami tidak bisa menggunakan pelataran luar. Kami masuk ke dalam kamar setrika, dan mulailah Sami memotong rambut saya.

Sambil memotong rambut, dia bercerita tentang parokinya di India, tentang teman-temannya yang bukan hanya beda aksen dan dialek, bahasa pun berbeda. Saya pun berbagi cerita tentang Seminari kita: jumlah imamnya, anak-anak, para guru awam.

Tidak ada yang istimewa, sebetulnya. Namun, untuk saya, ini sebuah langkah maju, yang saya syukuri dalam cara saya menghayati hidup berkomunitas yang interkultural.

Awal Maret lalu, waktu pertama kali saya datang ke Eropa, tentu saya gembira sekali. Namun, saya alami kecemasan juga, bagaimana saya bisa membawa diri dengan baik, apakah saya bisa bertahan, apakah saya bisa betah?

Pertama, cuaca. Di Steyl, Belanda, cuaca dingin sekali, beberapa kali turun sampai di bawah nol. Itu benar-benar kerepotan tersendiri. Pergerakan tidak bebas. “Jangan coba-coba melawan alam!” nasihat Sr. Leny CIJ, yang sudah bertahun-tahun menetap di Jerman.

Hal kedua, makanan. Hampir tidak ada banyak pilihan. Pagi, siang, malam, roti, daging, keju. Nasi muncul sesekali. Jagung, makanan kesukaan saya, kosong. Buah-buahan cukup banyak, tapi dengan diet saya untuk menjaga kadar gula, pilihan terbatas. Paling-paling apel. Tata cara makan, itu juga berbeda. Piring dua tiga macam. Makan kebanyakan pagi garfu dan pisau. Ambil kopi, air panas, beda.

Ketiga, kendala berkomunikasi. Untuk pertama kali saya berada bersama teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi sehari-hari. Mereka berbicara cepat, dengan aksen yang berbeda-beda, dengan mulut yang sering kali setengah atau seperempat buka. Ini benar-benar membuat saya merasa bodoh.

Berkali-kali saya merasa tidak bisa masuk dalam percakapan, dan sering merasa ditinggalkan, atau bahkan disisihkan. Sering terdiam di meja makan, dan salah tingkah.

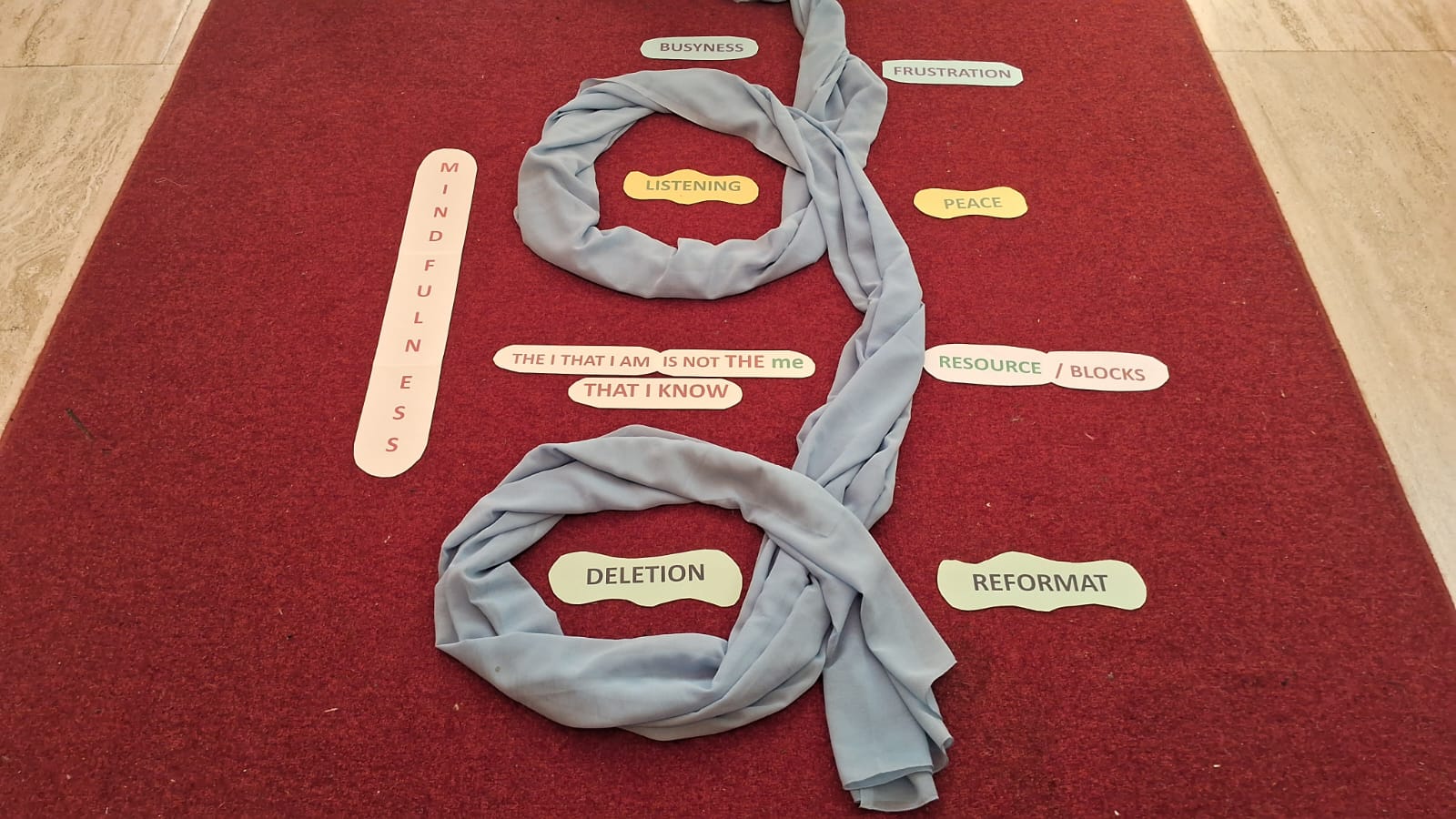

Belakangan, ketika masuk dalam pergumulan mengenai interkulturalitas baru saya sadar, rupanya inilah fase denial, dalam perjalanan bertumbuh menuju mindset interkultural menurut Milton Bennet. Ketika hidup dan cara pandang kita serba monokultural, kita terkejut dengan segala sesuatu yang tiba-tiba berbeda, kita bisa-bisa menjadi frustrasi dan menutup diri. Fase ini bisa cepat, bisa sangat berkepanjangan.

Sesudah fase denial, kita berlangkah ke fase polarization. Kita melihat budaya kita berbeda, lalu kita cenderung menilai berdasarkan kaca-mata budaya kita. “Ngero, ini orang tertawa sembarang. Alee, dia macam mengigau saja kalau omong. Ndoe, makan macam apa ko”. Sekurang-kurangnya itu yang saya rasakan.

Pelariannya, mencari teman-teman sesama budaya. “Aurel, kita jalan-jalan ko,” ajak saya saban hari. “Aurel, saya macam tidak bisa tangkap mereka omong apa ko,” “Oii, saya makan pake garfu saja macam kaku sekali”. Dan lain-lain, dan sebagainya. Penuh keluhan.

Untungnya, saya berada bersama Aurel, yang paham tentang fase-fase interkulturalitas, lalu setia menemani saya untuk memahami proses perjalanan interkulturalitas saya, meneguhkan saya tanpa mengambil alih apa yang harus saya lakukan, tanpa sikap merendahkan. Dia senyam-senyum saja.

Kalau tidak ada keberanian untuk terus bergabung, mengambil risiko, dan belajar, maka sangat mungkin kita akan masuk ke dalam tahap minimization. Kita lihat perbedaan, dan membeku. “Eh, tahan saja, buat apa yang kita bisa, kalau tidak diam saja, yang penting ada makan, ikut kegiatan, ya sudah”. Inilah fear zone dimana kita seakan-akan tidak bertumbuh dalam rasa percaya diri.

Namun, kalau kita tetap open-minded dan berkerendahan hati belajar, kita akan mengalami fase transition mindset, gerbang baru menuju proses belajar yang sangat mengasyikkan. Kita masuk ke dalam learning zone, dimana kita mulai merasa percaya diri dan bertumbuh. Kita terlibat dalam berbagai kegiatan, mendapat pengetahuan dan keterampilan baru.

Transition mindset ini jembatan menuju fase berikutnya, yakni acceptance. Saya merasa mulai menerima teman-teman dari berbagai negara sebagai sahabat-sahabat saya. Muncul keberanian-keberanian baru untuk membuka diri, untuk berbagi.

Peristiwa gunting rambut bersama Samy betul saya rasakan sebagai indikasi masuk ke fase acceptance. Bersamaan dengan itu, keterlibatan dalam berbagai kegiatan menjadi keasyikan. Saya sendiri terkejut, bahasa Inggris saya tiba-tiba menemukan momentumnya.

Minggu pagi (30/3/2025), saya berjalan bersama Soby Pulickeel, SVD, imam muda dari India dengan tradisi kekatolikan dari Gereja Siro-Malabar, yang berbeda dalam ritus-ritusnya, tapi menyatu dalam Gereja Katolik di bawah pimpinan Paus. Dari Soby, saya lalu tahu, bahwa di antara teman-teman imam dari India ada beberapa imam yang berasal dari Gereja Siro-Malabar ini. “Kami tidak ada kesulitan untuk merayakan Ekaristi dalam ritus Latin Romawi, tapi imam-imam dari ritus Latin Romawi pasti alami kesulitan kalau harus memimpin Perayaan Ekaristi dalam ritus Siro-Malabar,” jelasnya.

Sore hari ketika kami berdua menggunakan jalan lingkar menuju Danau Nemi, Aurel berkomentar, “Saya senang ko, kau sudah mulai in.” Saya sendiri merasakan hal itu, dan amat saya syukuri.

Tentu, fase acceptance bukanlah fase terakhir dalam upaya merangkul interkulturalitas. Masih ada fase adaptation, dimana aspek kognitif berupa pengetahuan budaya akan mengantar kepada sikap budaya yang memungkinkan aksi yang konstruktif, komunikasi yang makin efektif, sharing dan caring yang makin bertumbuh. Ini semua menumbuhkembangkan afeksi, rasa cinta pada budaya baru dengan nilai-nilainya.

Semua ini bermuara kepada fase integration, dimana kehadiran kita menjadi misi, dan misi kita merupakan ambil bagian dalam Missio Dei. Itulah yang dialami orang-orang seperti Santo Yosef Freinademetz yang mencintai Cina, dan menjadi orang Cina di tengah masyarakat Cina.

Betapa perjalanan misioner masih jauh, jarak tempuhnya life-long, seumur hidup. Sampai di sini, saya sadar, betapa kita perlu setiap hari berdoa bagi para misionaris kita, yang di tempat jauh dan serba asing penuh perjuangan dari detik ke detik. Arnold Janssen sangat percaya Allah Tritunggal akan membantu.

Konstruksi perjalanan Bennet dari cara pandang monokultur menuju interkulturalitas tampaknya linear, sebuah garis lurus. Dalam pengalaman, sangat mungkin kita kembali lagi ke fase awal. Kita perlu mempersiapkan hati kita kepada kemungkinan seperti itu, agar daya tahan dan optimisme misioner tetap terjaga.

Untuk itu “semua kita perlu mengembangkan keterampilan interkultural,” ajak Xavier. Dia menyebut beberapa beberapa hal yang rasanya penting sekali, dan barangkali bisa menjadi pembelajaran bagi kita di rumah formasi.

Kata Xavier, untuk memiliki keterampilan interkultural, kita perlu menjadi pribadi yang approachable, mudah didekati, tidak mempunyai power distance yang tinggi. Waktu Xavier menyebutkan ini, dalam hati saya berkata, “Nani, engkau perlu melakukan pertobatan besar!”

Hal lain yang disebutkan Xavier adalah intercultural receptivity, tidak mudah mengenakan kaca-mata negatif – tidak penuh prasangka, tertutup, cenderung curiga, cenderung merasa yang dimiliki atau dihayati lebih baik dari yang lain, ketika berhadapan dengan keberbedaan.

Selain itu, mesti ada positive orientation, karena orientasi positif memungkinkan energi belajar, dan tidak membuat kita mudah jatuh dalam penilaian yang bias, yang mencong.

Xavier membantu kami dengan sebuah dinamika kelompok. Kami diminta memilih dari antara ketiga orang yang dia tentukan, pemimpin yang bisa diandalkan.

Kedua orang pertama itu mempunyai cacat celanya. Yang satu punya relasi dengan politikus busuk, percaya astrologi, dan tukang main perempuan. Orang kedua pernah dua kali dipecat dari kantornya, tidur sampai kesiangan, waktu mahasiswa gemar narkoba, dan perokok berat. Orang ketiga pahlawan perang, vegetarian, setia sama istri, tidak suka rokok, dan dia suka melukis.

Hampir semua kami pilih orang ketiga itu. Ternyata orang ketiga itu Hitler. Orang pertama itu Franklin Roosevelt, dan orang kedua Winston Churchill. Kita semua tahu siapa mereka bertiga itu, dan apa sumbangan mereka atau kejahatan yang mereka lakukan.

Makna dinamika kelompok ini banyak. Di antaranya, jangan cepat menilai orang negatif, karena mungkin dia sedang tulus memperjuangkan kemanusiaannya. Kita ingat filsafat kintsugi-nya Jepang. Dari tembikar yang pecah bisa dihasilkan keindahan yang mencengangkan yang bisa lebih cemerlang dari tembikar sebelumnya yang utuh.

Juga jangan cepat-cepat menilai orang dari apa yang tampak. Yang tampak belum tentu yang sebenarnya. Don’t judge the book by its cover.

Hal lain yang penting adalah kerelaan untuk menjadi genuine, tulus, tidak basa-basi, tidak menutup-nutupi. Kita bergaul tulus, tidak dibuat-buat. Ini akan membantu kepada social openness, keterbukaan sosial, yang memungkinkan kita belajar.

Yang tidak kalah penting sebagai skill builders adalah semangat enterprise, berupa kerja keras, penuh ketekunan. Melakukan sesuatu tidak setengah jadi, tidak asal-asalan dan minimalis. Yang penting sudah buat. Itu butuh kedisiplinan dan determinasi.

Hal ini terjadi karena dalam pelayanan dan kerja kita mempunyai respek pada orang lain. Orang lain berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari kita, itulah hormat kita yang tulus pada orang yang kita layani.

Karena kita tidak mau setengah-setengah, kita mesti mempunyai perseverance, tahan banting. Tidak cari yang enak dan gampang. Namun, kita juga harus mengembangkan flexibility, karena yang kita hadapi adalah manusia dengan aneka persoalan.

Dengan ini kita akan memiliki social confidence, kepercayaan diri sosial, bahwa di tempat kita, dalam hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, kita patut diandalkan. Orang percaya bahwa kehadiran kita tidak sia-sia, ada makna.

Di atas semuanya itu, seorang skill builders harus mempunyai venturesome spirit, semangat suka bertualang, suka berlangkah, tidak cepat puas, selalu mau berusaha yang lebih baik.

Wah, betapa banyak hal dituntut dari seseorang yang mau membangun semangat misioner, yang mau menghayati interkulturalitas.

Saya berusaha mencatat semua ini. Maaf, banyak istilah bahasa Inggrisnya.

Semoga suatu waktu saat membaca lagi, hal-hal ini menjadi pengingat bagi saya (dan teman-teman) untuk terus belajar. Ad maiorem Dei gloriam!