Laporan Perjalanan Rm. Nani (29)

Nemi itu kota, atau lebih tepat, desa yang indah. Jaraknya 30 km sebelah tenggara Roma, Italia.

Nemi terkenal karena danaunya yang berbentuk bundar. Mama Mia, indah sekali. Namanya Lago di Nemi atau Danau Nemi.

Menurut catatan sejarah, sebuah gunung api meletus di Nemi 36.000 tahun lalu. Muncullah kawah yang kemudian menjadi danau yang indah ini yang sering juga disebut Speculum Dianae – Cermin Diana.

Diana adalah nama dewi yang sangat dipuja orang Nemi di masa silam. Danau dan hutan di sekitarnya adalah tempat suci sang dewi yang suka berburu ini. Kalau malam cerah wajah rembulan terpancar indah di danau. Itulah wajah Diana. Patungnya tegak berdiri di tengah kampung Nemi.

Dari zaman Romawi, Nemi sudah dijadikan tempat para Caesar, penguasa Romawi, beristirahat. Salah seorang Caesar yang terkenal adalah Caligula.

Dia membuat dua kapal besar dan ditempatkan di Danau Nemi. Dalam kedua kapal besar itu dia dan segenap keluarga kekaisaran bisa tinggal beberapa minggu di sana.

Kami tiba di sana pada Senin (24/3/2025). Perjalanan dari Kota Brixen ke Nemi ditempuh selama 9 jam tapi tidak terasa capai, karena langsung disuguhkan dengan panorama danau yang menawan sekali.

Kamar saya (lantai 1) dan Aurel (lantai 2) menghadap Cermin Diana ini. Kami tidak puas menikmatinya dari jendela. Kami turun ke pelataran dan berlama-lama di sana, sebelum kemudian berjalan mengitari hutan di seputar Centro Ad Gentes. Apa itu?

Centro Ad Gentes adalah nama untuk Wisma SVD di Nemi. Disebut demikian, karena pada tahun 1965 Josef Ratzinger bersama sekelompok uskup dan teolog mempersiapkan naskah Dekrit Ad Gentes di wisma ini.

Pada 6 September 1965 Paus Paulus VI mengunjungi Centro Ad Gentes ini untuk memperingati 90 tahun berdirinya SVD, dan pada 9 Juli 2012, Paus benediktus XVI (Josef Ratzinger) mengunjungi Wisma ini.

Centro Ad Gentes ini sendiri pantas menjadi tempat berbagai pertemuan penting kegerejaan. Jumlah kamarnya 100, beberapanya double-bed sehingga bisa menampung sampai 130 tamu.

Fasilitasnya tidak kalah hotel berbintang, bahkan lebih dari itu. Tempat ini memiliki satu gereja induk yang besar dengan 7 kapela kecil, ruang adorasi, convension hall dengan fasilitas lengkap termasuk kabin penerjemahan, beberapa ruang pertemuan, perpustakaan, ruang gymnasium, sejumlah kamar makan, akses internet dengan kecepatan tinggi, break rooms dengan kopi dan teh yang selalu tersedia.

Kecuali itu, tanahnya luas, hutan dengan pohon-pohon tinggi, lingkungan asri, dan itu tadi, pemandangan ke Speculum Dianae yang spektakuler.

Saat kami tiba, sudah ada beberapa kelompok biarawan/i yang menggunakan fasilitas pertemuan di sana. Juga konferensi para Uskup se-daratan Eropa mengadakan pertemuan di sana. Nemi jadi prioritas berbagai pertemuan kegerejaan, retret, renewal, lokakarya, maupun penyegaran rohani pribadi.

Namun, ada yang jauh lebih indah dari panorama fisik, fasilitas, dan pelayanan berstandar profesional, yakni program-program penuh kejutan yang kami alami.

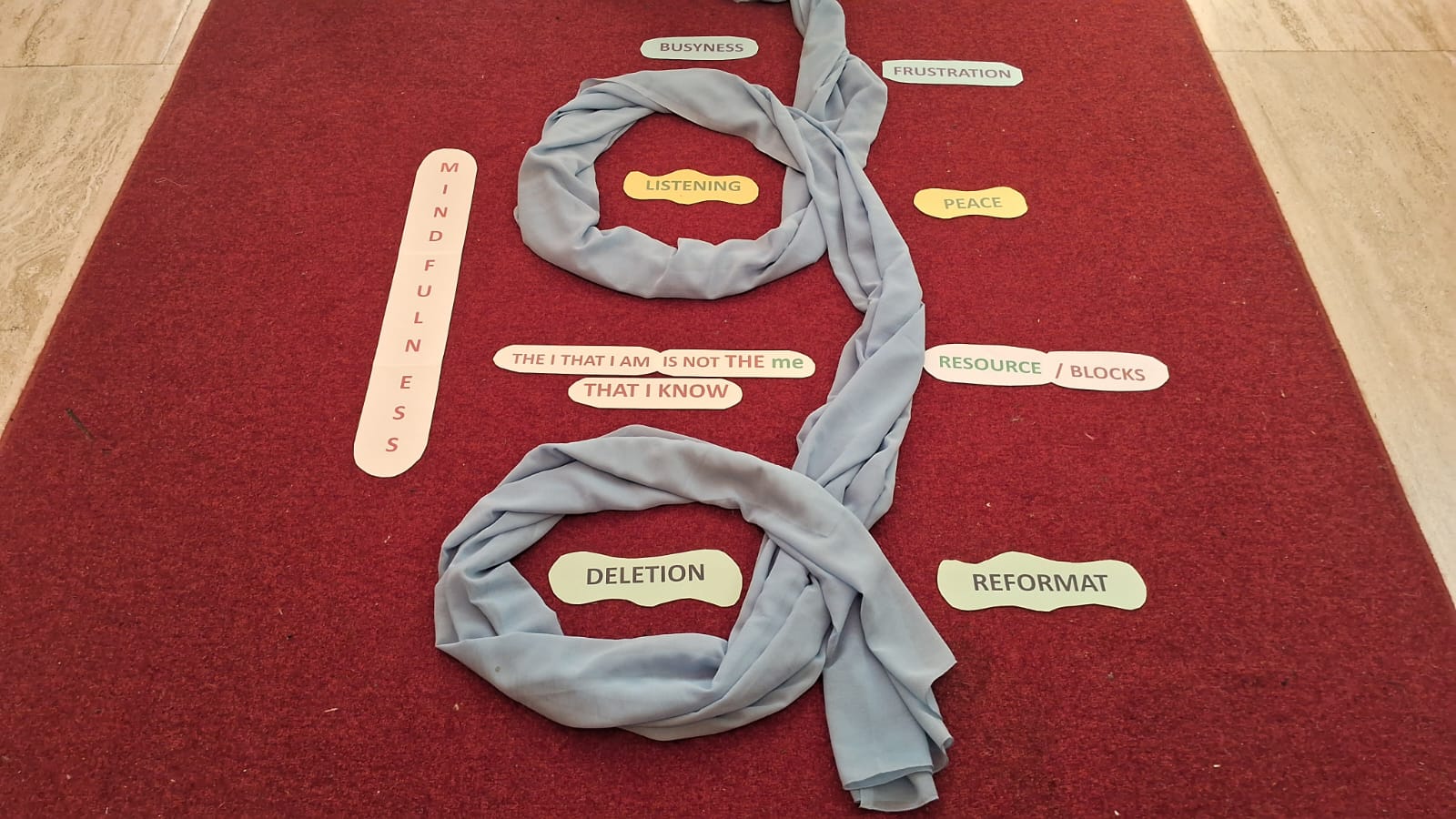

Hari pertama, meditasi dengan model mindfulness. Kami dipandu hadir penuh melalui body scanning dan penyadaran akan pernafasan, lalu melalui visualisasi kami diajak mengalami kembali secara batiniah keindahan-keindahan yang kami nikmati selama perjalanan perziarahan yang telah kami lewati.

Kami hadirkan kembali keindahan Steyl dan atmosfir kerohaniannya yang menyegarkan kalbu, Issum, Kavelaer, dan Goch, Brixen dan Oies, perjalanan-perjalanan panjang dengan anugerah cuaca yang serasa mimpi.

Setelah feedback dan beberapa catatan narasumber, acara hari itu berakhir. Kami berkumpul lagi pada misa sore hari jam 6.30 sebelum makan malam.

Hari kedua, meditasinya dimulai dengan kata-kata ini, “Every day, in every way, I am becoming the best version fo myself – setiap hari, dalam cara apa pun, saya menjadi versi terbaik diriku”. Kata-kata ini diulang-ulang secara batiniah dalam keheningan.

Masih segar dalam ingatan percobaan ilmuwan Jepang Masaru Emoto mengenai daya kekuatan kata-kata positif, apalagi kalau kata-kata yang sama itu diulang terus-menerus menjadi doa. Kata-kata itu mengubah diri kita.

Banyak sekali feedback yang disampaikan teman-teman. Saya sendiri merasa, dengan melantunkan kata-kata ini, bertumbuh keyakinan bahwa kita semua mempunyai the true colour yang indah, yang unik, yang tidak dimiliki orang lain, warna dasar pribadi yang diciptakan Tuhan. Kita diminta memancarkan the true colour itu dalam hidup kita.

Hari-hari selanjutnya dalam minggu ini kami bergumul mengenai interkulturalitas, sebuah topik yang sangat relevan untuk kehidupan misioner. Betapa pentingnya kita mengembangkan keterampilan membuat peta budaya dengan spirit open-mindedness dan kerendahan hati agar kita bisa membangun koneksi batin yang mendalam dengan orang-orang yang kita layani. Koneksi batin melalui interaksi yang tulus, hormat yang mendalam kepada satu sama lain hanya akan mungkin kalau kita rela melepaskan cultural glasses – kaca mata budaya kita sendiri dan membangun kepekaan interkultural.

Banyak sekali poin yang menarik yang diperbincangkan. Ada perbincangan mengenai dimensi-dimensi budaya dengan 6 kerangka yang ditawarkan Hofstede. Misalnya, apakah kita termasuk orang-orang yang bekecenderungan individualistik atau kolektivistik, apakah kita berorientasi budaya rasa malu, atau budaya rasa bersalah, apakah kita dari budaya dengan power distance yang tinggi atau rendah.

Langkah-langkah yang ditawarkan Bennet mengenai sensitivitas interkulturalitas menarik untuk dijadikan bahan refleksi diri. Di tahap manakah kita ini: denial, polarization, minimization, transitional mindset, acceptance, adaptation, integration?

Setiap kali topik ini diperbincangkan, saya selalu teringat apa yang kira-kira dalam formasi pendidikan calon imam bisa kita lakukan.

Misalnya, ketika kita bergumul mengenai the shadow of diversity – bayang-bayang gelap keberbedaan, terasa sekali, salah satu tantangan bagi komunitas-komunitas interkultural adalah bahasa. Menguasai bahasa artinya masuk ke dalam hati orang, menjadi insiders, bagian dari kehidupan orang lain, bagian dari perbincangan bersama.

Bahasa Inggris, misalnya, itu bahasa yang dipakai dalam perbincangan-perbincangan interkultural. Dalam berbagai pertemuan internasional, ketidaksanggupan berbahasa amat berpengaruh pada kualitas keterlibatan.

Orang akan jadi pendiam, tidak punya cukup kekuatan untuk mengekspresikan diri, dan suaranya tidak didengar. Ada banyak sekali contoh yang menunjukkan, kalau kita tidak menguasai bahasa, kita akan dikesampingkan, tidak didengar. “Padahal, mungkin kita mempunyai pikiran yang cemerlang,” kata P. Xavier Alangaram, SVD, yang memfasilitasi pergumulan mengenai interkulturalitas.

Imam India yang sudah berpuluh tahun bekerja di Jerman ini memberikan catatan khusus untuk misionaris Indonesia. Saat ini jumlah misionaris SVD dari Indonesia terbanyak di dunia, tapi banyak mengalami kesulitan bahasa dalam pertemuan-pertemuan internasional. “Belajar bahasa itu bukan soal suka atau tidak suka. Itu keharusan misioner,” kata P. Aurel Pati Soge, SVD, yang sangat fasih berbahasa Inggris.

“Saudara-saudara yang bekerja di rumah formasi, upayakan pembelajaran bahasa dengan sungguh-sungguh. Bahasa Inggris dan bahasa Spanyol,” kata Xavier.

Topik lain yang diperbincangkan, khususnya ketika berbicara tentang dimensi kultural adalah orientasi budaya malu dan budaya rasa bersalah. Xavier mengambil contoh orang India dan Belanda. “Orang India suka bangun rumah yang kelihatan mewah dari luar, tapi di bagian dalam tidak ada apa-apanya. Rumah orang Belanda sebaliknya. Kelihatan biasa-biasa di bagian luar, tapi perabotnya lengkap di bagian dalam. Mereka rasa bersalah kalau mereka tidak membelanjakan sesuatu yang sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Perbincangan menjadi makin hangat ketika kita masuk ke topik menyembunyikan kesalahan agar tidak kehilangan muka. “Gereja di Eropa banyak menderita karena ini. Orang yang sudah salah dipindahkan karena mau menyembunyikan, dan kesalahannya tidak diberitahukan. Sudah ratusan ribu Euro dikeluarkan sebagai denda,” kisahnya.

Xavier menjelaskan, cepat atau lambat transparansi seperti ini akan dituntut di mana-mana. “Hati-hati dengan segala hal yang berhubungan dengan anak-anak. Kita orang Asia suka memeluk anak-anak. Di Eropa itu bisa sensitif sekali. Banyak yang kasusnya sudah terjadi puluhan tahun lalu,” katanya mengingatkan. Kekerasan pada anak-anak telah menjadi isu internasional.

Topik lain adalah kesenjangan antargenerasi. Banyak sekali hal yang didiskusikan di sini. Perhatian diarahkan, antara lain, kepada orang-orang yang bekerja dalam formasi pendidikan. “Anak-anak sekarang heran, karena apa misa harus setiap hari? Karena apa harus pagi hari? Karena apa bangun harus pagi-pagi? Banyak sekali hal mereka pertanyakan, dan mereka bisa mempunyai argumen yang meyakinkan sekali,” jelas imam yang pernah lama berada di formasi pendidikan calon imam di Jerman ini.

Perspektif antargenerasi dan cara bertindak bisa berbeda sekali. Sebagai contoh, dulu orang berjalan kaki 20 menit untuk bisa menabung 2 euro. Sekarang anak rela menghabiskan 2 euro untuk bisa mempunyai tambahan waktu 20 menit. Dua perspektif yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda.

“Sudah waktunya kita tinggalkan institutionalized formation – formasi institusional, mari kita mengembangkan integral formation,” tegasnya. Kita tidak bisa lagi mengajarkan disiplin, aturan, norma-norma secara otoritatif. Pendekatan kita diharapkan menjadi lebih holistik, mengakomodasi pertumbuhkembangan manusia secara keseluruhan, mengdepankan dialog dan komunikasi yang genuine.

Tentu, kita memang tidak bisa begitu saja ikut arus, membenarkan semua yang dilakukan anak-anak. Namun, kita tidak bisa lagi mendidik dengan mengandalkan kontrol-kontrol institusi (calon imam memang harus begitu, aturannya begitu).

“Kata-kata kita harus bisa meyakinkan anak-anak, tapi terutama teladan kita, cara hidup kita! Ada banyak pertanyaan yang saya sendiri tidak memiliki jawaban,” katanya. Gereja yang institusional semakin mengalami disorientasi. Banyak perubahan yang membingungkan.

Kita mau tidak mau harus menghadapinya, dengan membuka diri terhadap berbagai perubahan itu sendiri.